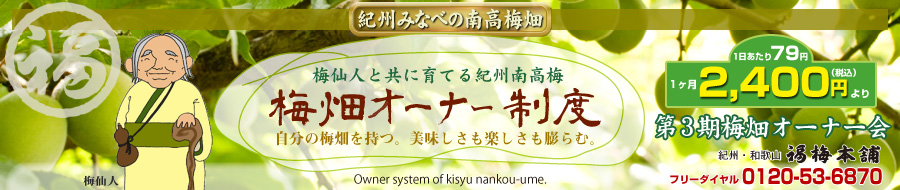

梅干専門店- 福梅本舗- 日本一の梅の産地から全国のお客様へ「梅の樹オーナー制度」

梅に関するあれこれ

会社案内

- オーナー制度TOPページ

- 紀州南高梅とは?

お問い合わせ先

営業時間:9:00〜17:00

FAX:0120-43-2898

E-MAIL:owner@fukuume.com

担当:小山安彦、谷口沙弥佳

(営業日はカレンダーを参照して下さい)

電話番号:0120-53-6870FAX:0120-43-2898

E-MAIL:owner@fukuume.com

担当:小山安彦、谷口沙弥佳

Copyright (C) 2011 Fukuumehonpo Co.,Ltd. ALL rights rserved.

福梅農園

福梅農園

梅仙人

梅仙人 作業ブログ

作業ブログ 福梅本舗オンラインショップ

福梅本舗オンラインショップ